Tem histórias que são sofridas de contar porque as lembranças que evocam podem ser dolorosas. Por isso, hesitam em se acomodar numa folha de papel ou numa tela de computador. Às vezes, ficam em banho-maria, se movendo de um lado para outro dentro da nossa cabeça, evitando a porta de saída, por dias, semanas, meses e até anos. A que surgirá nas linhas abaixo me enrolou por cerca de um mês, correndo o risco de se esvaziar parcialmente das emoções mais agudas que a acompanharam por ocasião de seu último capítulo. Mas, de repente, pediu para sair, pois não mais cabia dentro da cabeça que a acolhera, como a lava que decide escorrer do vulcão que a continha.

Quiçá pudesse ser evitada, reprimida, refreada, pois viria carregada de tristeza, indignação, revolta. Mas precisou brotar, uma vez que seu objeto é a curta e intensa história da vida de uma criança, que não sossegará enquanto o relato permanecer apenas esboçado no plano das ideias.

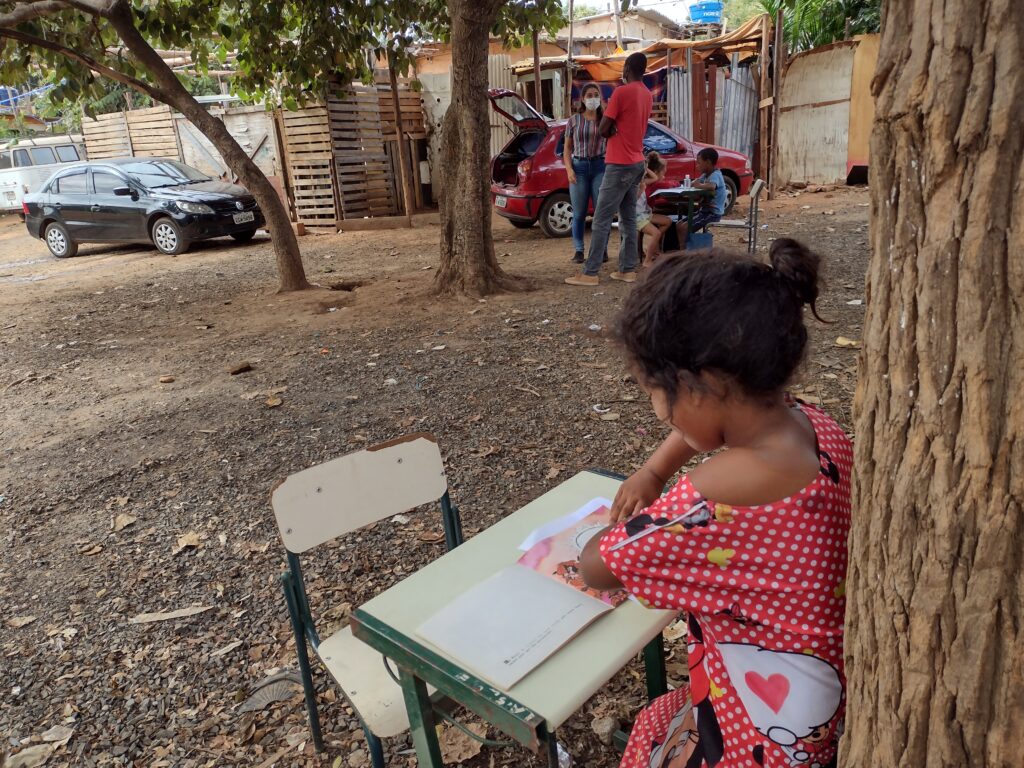

A conheci na favela onde morava com sua avó, tios e irmão, durante as atividades de extensão universitária que desenvolvemos por cinco anos junto à comunidade daquele assentamento urbano, cujas moradias eram invariavelmente de madeiras finas, justapostas como num mosaico, no mesmo tom monótono e melancólico da terra batida das estreitas ruas que as ladeavam.

Morena, cabelo grosso, olhos negros, dentes grandes, não passava desapercebida. Nas fotografias aparece quase sempre colada aos alunos, como que implorando, à sua maneira, por atenção e afeto. Líder, dominava as demais crianças com sua postura proativa, participativa e, não raras vezes, violenta. Inteligente e esperta, rapidamente aprendeu os nomes de todos os tios da universidade e os esperava nas datas agendadas.

Me contou que sua mãe estava presa desde os dezesseis anos de idade, mas que tão logo deixasse a prisão viria morar com a família. Não a conhecia ou não tinha lembranças dela. Sua mãe teve seis filhos, dos quais quatro foram entregues para adoção e dois – ela e seu irmão – ficaram com a avó. Ela era a caçula. Já se foram seis anos desde essa conversa e a mãe não apareceu. De repente, a menina parou de mencionar sua progenitora e passou a chamar sua avó de mãe, pois ela precisava de uma.

Sua avó era então uma mulher muito magra, que bebia e fumava todos os dias. Sob efeito da bebida, mormente à noite, acontecia de insultar a neta e perguntar se alguém queria criá-la no seu lugar. Nos momentos de sobriedade, representava o porto seguro onde a fedelha ancorava seus medos e inseguranças. As irmãs de sua mãe eram muito jovens, tinham filhos pequenos e compartilhavam a dependência de substâncias psicoativas com outros jovens da favela.

Gostava muito da escola, um lugar de encontro de amigos, afetos e, sobretudo, alimentos. Sofreu muito com o fechamento da escola durante a pandemia, conforme o ronco da barriga e da alma sinalizava àqueles de ouvidos mais atentos.

Acompanhamos seu crescimento durante os anos que frequentamos a favela.

Não era infrequente testemunharmos adultos vizinhos gritando com ela. Eles gritavam entre eles também ou se agrediam quando algo estava em disputa, apesar de que, em outros momentos, era a solidariedade que prevalecia. A elevada densidade de barracos e de pessoas naquele território parece ter sido fator determinante para o alto grau de tensão social na comunidade, além, é claro, da péssima infraestrutura sanitária e a elevada taxa de desemprego entre os moradores.

Em 2020, um incêndio destruiu vários barracos. Ao serem reconstruídos, diferentemente dos demais, ganharam caixas d’água. A menina lamentou que seu barraco fora poupado e, consequentemente, não teria uma caixa d’água, esperança de um banho de chuveiro, pois a maioria dos moradores contava apenas com canecas.

A maioria dos lares era chefiado por mulheres. Muitos homens não eram companheiros e não contribuíam com a criação dos filhos. Alguns estavam presos, outros mortos ou distantes.

As mães das crianças, em sua maioria, engravidaram pela primeira vez muito jovens, no início da adolescência, assim como ocorrera com as avós. Temíamos que o ciclo se perpetuasse.

Nossa personagem desenvolveu-se fisicamente muito rápido. Aos nove anos de idade, seu corpo já manifestava os primeiros sinais da puberdade. Fazia brincadeiras e piadas de cunho sexual, aprendidas com outras crianças, que, assim como ela, eram curiosas e muito observadoras, mas também com adultos. Essa sexualização precoce a transformara numa criança em risco de violência sexual, não bastasse as demais formas que, infelizmente, já experimentara.

A transição entre ser criança e adolescente, e a educação sexual, foram temas de projetos de extensão universitária e de pesquisa, pois atraíram a atenção e preocupação dos alunos, cada vez mais envolvidos com aquelas meninas e aqueles meninos.

Desde cedo aprendera a pedir dinheiro, bolachas, balas, enfim qualquer coisa que pudesse lhe ajudar a matar a fome ou o medo de senti-la. Em geral, dava-se bem.

Aos dez anos, foi obrigada a deixar o território de sua infância, juntamente com sua família, em razão da necessidade de urbanização do bairro, que seria agora reservado apenas aos não miseráveis. Todos os barracos vieram abaixo, incluindo o seu. Não restou nenhum. Foi morar nos fundos de uma oficina mecânica e, em seguida, numa outra ocupação. A perdemos de vista e nos restou acompanhá-la de longe, graças a informações fornecidas por outros moradores que permaneceram próximos ao território da favela.

Volta e meia era vista, aos sábados, pedindo lanches ou almoços numa feira de Barão Geraldo, bairro rico de Campinas, em companhia de prima mais velha ou do irmão. Seu lindo sorriso era sedutor e quase sempre obtinha o que buscava.

Pouco tempo atrás, soubemos que é vítima de exploração sexual e consome drogas, com apenas onze anos de idade.

Um dedicado aluno de medicina, dentro da sala de aula, por ocasião de seminário sobre sistemas comparados de saúde, contribuiu com o debate dizendo que, segundo o que pesquisara com ajuda de seu tablet, a Bélgica, tema da apresentação de seus colegas, é um país com excelentes faculdades de medicina, de acordo com um ranking internacional de escolas médicas. Ficamos interessados em conhecer os autores do ranking e os critérios utilizados. Muito provavelmente, as instituições recebiam pontuação em função da qualidade de seus hospitais, laboratórios de pesquisa e simulação, de sua biblioteca, da produção científica de seus professores e pesquisadores, citações e impacto na indústria. Critérios apropriados, talvez, para escolas médicas de países ricos, com mínima desigualdade social e ausência de meninas que sofrem violência psíquica, física e sexual, que passam fome, que moram em condições precárias, que têm o acesso à saúde e educação de qualidade dificultado, que sofrem exploração sexual ainda crianças. Ao invés de simplesmente importar do hemisfério Norte qualquer metodologia de avaliação de faculdades de medicina, urge incorporarmos medidas que dêem conta das singularidades de sociedades tão desiguais como a nossa. Importa-nos saber se a instituição fomenta a interação dialógica com outros setores da sociedade, com diferentes comunidades, se incentiva seus estudantes a lutar contra a injustiça social, a compreender e reconhecer a determinação social do processo saúde-adoecimento-cuidado, a desenvolver habilidades e competências relacionais capazes de os preparar para acolher meninas como nossa personagem, a defender um sistema de saúde verdadeiramente universal, inclusivo, equânime, adequadamente financiado, e uma prática em saúde que coloque a pessoa acima de sua doença biológica.

Nem mesmo a ampliação da atenção primária à saúde (APS), da estratégia de saúde da família (ESF), da medicina de família e comunidade, do Sistema Único da Assistência Social, do trabalho em equipe interdisciplinar, interprofissional e intersetorial, foi suficiente para que a menina fosse acolhida e protegida oportunamente. Desfilou sua miséria e seu sofrimento pela escola, centro de saúde, centro de referência da assistência social, vizinhança. Infelizmente, muitas vezes não foi reconhecida, e, quando o foi, as ações realizadas mostraram-se ineficazes.

O cuidado em saúde próximo ao local onde a pessoa reside, próprio da APS, o emprego do método clínico centrado na pessoa ou da clínica ampliada e compartilhada, as reuniões de equipe de saúde da família, o apoio matricial pelas equipes multidisciplinares, os projetos terapêuticos profissionais e as visitas domiciliárias são apresentadas, ainda que nem sempre na sua melhor condição, aos estudantes da área da saúde, e não são estranhos aos profissionais da APS. Contudo, são de pouca ou nenhuma valia se a pessoa em sofrimento não estiver suficientemente vinculada à equipe de saúde, se seu caso não for tratado de forma singular, se não reconhecermos a gravidade de sua condição clínica e social.

A menina nos convoca a reavaliar nossas estratégias de cuidado e de formação de profissionais, assim como nossas práticas em saúde.

É provável que a ESF, mesmo contando com a intersetorialidade, não dê conta mesmo de tamanha complexidade e desigualdade social, pois, lamentavelmente, a história dessa menina não é única. Os profissionais da APS trabalham muito e, amiúde, sob pressão de grande demanda, em geral de desafiadora complexidade. Como assegurar que conheçam e vinculem todas as pessoas em sofrimento esparsas em seu território de abrangência, principalmente das comunidades mais pobres que, não raramente, sofrem preconceito e discriminação? Mais do que nunca estas dependem da garantia da equidade.

Há pouco tempo, o Ministério da Saúde, convidou pró-reitores de extensão de universidades públicas brasileiras para discutir como as universidades podem ajudar o SUS. Interessante e estratégico o reconhecimento de que a extensão universitária poderia ocupar esse lugar complementar ao trabalho das equipes do SUS, criando vínculo com moradores de comunidades distanciadas das unidades de saúde, detectando e acolhendo crianças como a menina deste relato, interagindo com os profissionais das equipes de saúde.

Cabe às escolas médicas olhar para seus currículos e abrir espaço para que seus estudantes não se limitem a atividades práticas em hospitais universitários ou unidades básicas de saúde, mas que tenham oportunidade de interagir dialogicamente com pessoas de diferentes comunidades, nos territórios onde residem, sem a preocupação de que tais encontros sejam apenas momentos de exercício de uma prática em saúde tradicional, mas sim oportunidades de desenvolvimento de outras formas de relacionar-se com pessoas detentoras de saberes, experiências, valores e crenças singulares e relevantes.

A integração da extensão universitária ao currículo – processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que promove a interação transformadora entre universidade e outros setores da sociedade – vai muito além da simples presença do estudante, professor ou profissional de saúde na unidade básica de saúde ou no território adscrito à equipe. Mais do que uma porcentagem de horas curriculares longe das salas de aula, laboratórios, ambulatórios e enfermarias, trata-se de uma postura efetivamente dialógica e interessada nos saberes, histórias e desejos do outro, externo à universidade.

O papel social da universidade depende em grande medida, sem sombra de dúvidas, da coragem para colocar a extensão universitária no centro do ensino e da pesquisa, conhecendo e respondendo às reais demandas da sociedade.

Campinas, 21 de abril de 2025.